2011年3月11日、東日本大震災の発生により私たちは多くのものを失いましたが、そこから多くの教訓を得ました。

それは未来を守る“糧”であり、1人ひとりの生活と行動に結びついてこそ、大きな力となります。

宮城県が発行する広報紙『Baton』には、あの日の経験をくらしの中に落とし込むためのヒントが詰まっています。

machicoでは広報紙の内容を紹介するとともに、machico会員の皆さまのコメントを募集し、machico防災部として誌面づくりに参加しています。

あの日の経験を、みんなの"じぶんごと"にするために。

そして、もし災害が起きたとしても自分の命を守れるようになるために。

宮城から、このバトンを繋いでいきませんか?

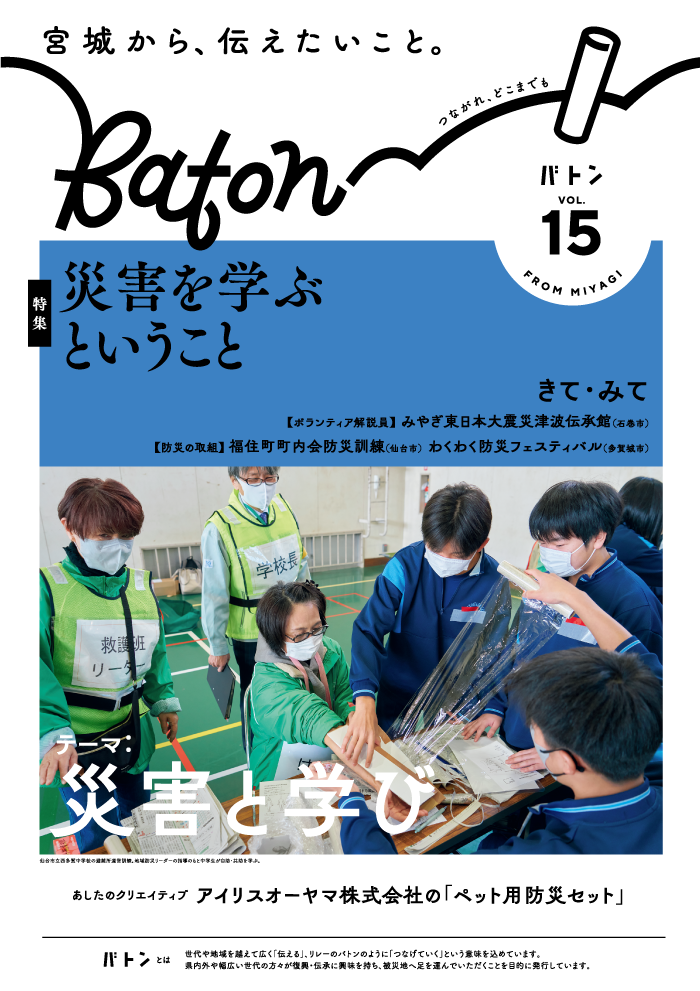

vol.15のテーマは「災害と学び」です。

自然災害の被災地を訪れる人の姿は、時間の経過とともに変化します。

災害ボランティア、復興事業者、歴史・文化に積極的に触れながら観光する旅行者、あるいは被災地視察や防災・減災を学ぶ一行。

ことに、いま多様化しているのが防災・減災について学ぶ教育旅行です。

誰と会い、何を見て、どんな風景の中を歩くのか。

ここでは東北の被災地を訪れた福岡大学の夏期セミナーを例に、大学の目的意識と学生が抱く未来への思いを紹介します。

福岡大学では2023年より全学部横断的な取り組みとして、「観光・街づくり」と「防災・減災」という2テーマを隔年交互に設けた夏期セミナーを実施しています。夏期セミナーと銘打ちながらも、6月から始まる事前学習と8月の宮城・福島両県での研修(5泊6日)、9月・10月の事後学習、そして12月の成果発表会と、半年間にわたる体系的かつ多角的なプログラムです。

応募の半数を占めるのは医学部看護学科の学生たち。夏期セミナーが大きなステップにつながったという原田卓弥さんは、災害サークル「縁(よすが)」の代表を務める医学部看護学科3年生。

「このセミナーに参加したのは、防災・減災に関心があったというより、新しいことに挑戦して将来につながる選択肢を見つけたいと思ったからです。現場研修初日に福島県の『フォレストパークあだたら』の災害対応キャンプで、災害時に想定されるけがの応急処置の講習を受けました。これが後に災害サークル『縁(よすが)』を立ち上げようと思ったきっかけといえるかもしれません。当初は、自分がこんなに防災・減災に深く興味を持つとは思ってもみませんでした」。

machico防災部といっしょ

地震、台風、豪雨…。もし大きな災害に遭遇した場合、安全に避難できる場所を把握していますか? いざというときに慌てないよう、自宅や勤務先周辺で行われている防災活動に日ごろから目を向けておくことが大事です。今回は、仙台で防災士として活躍する繁野みど里さんに、地域で防災活動を行う目的、参加する意義について教わりました。machico防災部といっしょにボランティアに参加する準備をしてみましょう。

阪神・淡路大震災をきっかけに防災用品を生み出してきたアイリスオーヤマ株式会社は、2025年夏、ペットのための防災セットを発売しました。ペットと一緒に安全な場所へ避難する「同行避難」を前提に設計されているこのセットは、飼い主が防災リュックを背負い、ペットキャリーやリードなどを持つ場面を想定し、片手が塞がらない仕様。人とペットを一体で守る“家族としての防災”です。

みやぎ東日本大震災津波伝承館/ボランティア解説員 阿部実奈さん

今回は、みやぎ東日本大震災津波伝承館のボランティア解説員・阿部実奈さん、仙台市宮城野区の福住町町内会防災訓練、多賀城市の「わくわく防災フェスティバル」をご紹介。震災を経験していない世代だからこそできることがある。世代を超えた共助が、災害の記憶と教訓をつむぎます。

仙台市宮城野区 福住町町内会防災訓練

多賀城市 わくわく防災フェスティバル

広報紙『Baton』は、各地で無料配布されるほか、下記リンクから全文読むことができます。

バックナンバーはこちらからご覧いただけます。

※投稿いただいたコメントは、広報紙紙面に掲載される可能性がございます。

「machico防災部」の活動は、せんだいタウン情報machicoが

震災10年目を機にスタートさせた「つながるプロジェクト」の一環です。

買って or 持っていてよかった!と思う防災アイテム、または今欲しいと思っている防災アイテムを教えて!

【応募締切】2026年3月3日(火)

【当選発表】メール送信をもって発表とかえさせていただきます。